道家与茶饮方式的变迁

中国的茶饮历来有“茶兴于唐,盛于宋”的说法。

唐代茶饮以烹煎为主,称之为“烹饮法”。采摘新鲜茶叶先蒸熟,后焙干碾成粉末,添上油膏、米粉等制成饼茶。饮用时,将茶饼捣碎,放上调味佐料(盐、姜、葱、枣、橘皮、薄荷等),烹煮成茶汤。

正好唐代诗人卢仝《茶歌》:“摘鲜焙芳旋封裹,纱帽老头自煎吃。”

宋代茶饮流行“分茶”,称之为“点茶法”。在唐代的基础上发展,包括炙茶、碾茶、罗茶、候汤、焰盏、点茶等一套程序。但是,饮用时不添加调味配料,追求茶的“真香灵味”(宋徽宗赵佶语)。

先把团茶、饼茶碾成粉末,然后用沸水点冲;饮茶时往往连茶粉带水一起喝下。

到了明代,茶饮方式提倡从简行事。这一变革主要体现为“瀹饮法”,即以沸水直接冲泡茶叶,无须经过以往的炙茶、碾茶、罗茶等工序。

最早提倡“瀹饮法”的是明代宁王朱权。朱权(1378年—1448年),别号涵虚子、丹丘先生、臞仙;自署大明奇士,安徽凤阳人。明太祖朱元璋第十七子,洪武二十四年(1391年)封藩大宁。

当时,年仅十多岁的宁王朱权统领塞上九十城,拥有甲兵八万,战车六千,特别是麾下朵颜三卫骑兵,骁勇善战。史称,朱权“智略渊弘”、“威振北荒”。

朱元璋死后,建文元年(1399年),朱元璋第四子燕王朱棣起兵“靖难”夺权。由于顾忌其弟朱权兵强势壮,先骗朱权入燕军,将其掌控起来。待朱棣登上皇位后,永乐二年(1404年)却未放朱权回大宁,而是改封南昌(今江西南昌)。

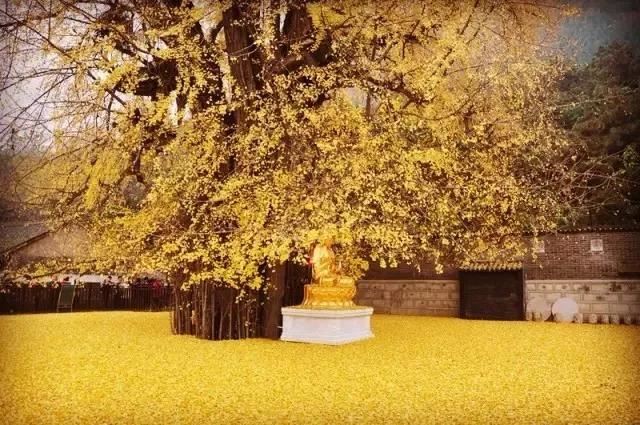

在皇室猜疑、倾轧下,幸存性命的朱权,自此韬光隐晦,在住处修造一所精庐,终日读书鼓琴,与文人雅士相交往。寄情于道教,并以音乐、戏曲自娱,自号“臞仙”。

可是,朱权仍然难逃统治者的监视。永乐年间,有人曾举告其巫蛊诽谤朝廷,后经上头派人秘密查探,认为“查无实据”,才不了了之。明成祖朱棣死后,法禁稍见松懈,朱权上书朝廷,申诉南昌并非其封国。

而作为其亲侄的明仁宗朱高炽,却毫不客气地拒绝朱权离开南昌。甚至,明宣宗朱瞻基宣德年间,朱权已是知天命之年,还有官府上门找麻烦,使其过着忍辱负重的日子。

因此,朱权晚年崇尚道家思想,完全是一种无奈之举。他追求老庄思想归复,“道法自然”,强调“无为自化”、“清静自正”。以追逐自然清新的生活方式,讲求宁静恬淡的生活情趣,构筑其人生失意时的“隐循之所”,自舔其精神伤痛之处。

朱权著有《茶谱》一书,对茶品、茶具、饮茶方法等茶事活动有明确具体要求。其认为茶发“自然之性”,饮者要“清心神”、“参造化”、“通仙灵”,追求秉于性灵,回归自然的境界。

对茶具反对繁复华丽和“雕镂藻饰”,形成一套“从简清饮”的茶饮方法。应当说,朱权改革传统的茶饮方式,“取烹茶之法,末茶之具,崇新改易,自成一家”。

由于“瀹饮法”对茶汤色、香、味的追求,还刺激了白瓷以及青花瓷的生产发展;同时,促进我国茶叶生产技术的进步,散茶的品种迅速增多。

鲁迅说:“中国的根柢全在道教”。谁又料到,连寻常生活中的茶饮方式变革也与道家有干系。