道法自然 崇静尚简

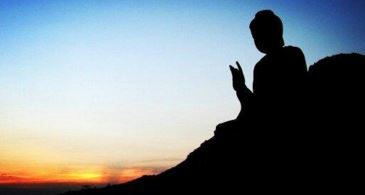

中国茶道是美的哲学,老子讲:“人法地、地法天、天法道、道法自然。”“道法自然”是中国茶艺美学的最高原则,虽然中国茶艺集儒家“中和”之美、佛家“空灵”之美以及道家“自然”之美于一炉,但是“道法自然”是茶艺美学理论的基石我们强调“道法自然”,这就要求通过修习茶艺使人性得到彻底解放,从精神上追求自由,反对心为物所役,从人格上追求精行俭德,率性任真,本色做人。在修习茶艺时,要求动如行云流水,静如苍松屹立,笑如春花烂漫,言如山泉絮语,一举手一投足都纯任自然,发自心性,毫不造作,至真至诚。中国茶艺倡导“道法自然”,能培养茶人自由旷达、潇洒不群、超然洒脱的个性,造就茶人淡定从容、自尊自信、不卑不亢的气质。养成茶人率性任真、不饰造作、真诚处世的人格。

“崇静尚俭”是中国茶艺的人文追求。这里所说的“静”不是外部的安静,而是内心的虚静。“虚”是指心不被妄想和奢望所充斥,“静”是指心不因外部的干扰和诱惑而躁动。

中国茶艺学倡导的“崇静”思想源于我国的传统文化。庄子说:“水静则明烛须眉,平中准,大匠取法焉。水静伏明,而况精神。圣人之心,静乎,天地之鉴也,万物之镜也。”历代儒家文士都把“静”视为越名教而任自然的思想基础。陶渊明追求“闲静少言,不慕荣利”;王维宣称“吾生好清静,蔬食去情尘”;白居易的座右铭是“修外以及内,静养和与真”;苏东坡对静的论述更加独到而深刻,他认为“夫人之动,以静为主,神以静舍,心以静充,志以静宁,虑以静明,其静有道”。由此可见,中国古代的士大夫们都是在静中证道悟道,在静中明心见性,同时也在静中寻求自己独立的人格和自尊。

佛教则把“戒定慧”三学作为修持的基础。戒是止恶修善,依戒资定;定是息缘静虑,依定发慧;慧是破惑证真,依慧成佛。定即是静,足见静是佛教修成正果,达到大彻大悟的不二法门。儒、释、道三教对静的理解在茶艺中演化为“茶须静品”、“美须静悟”、“道须静修”的理论和实践。在这里特别要强调的是,茶艺学中所强调的“静”不是“不动”,更不是“死寂”,而是要求茶人通过修习茶艺,最终做到在任何环境中都能“心如止水”。

“尚俭”是中国茶道的人文追求。陆羽在《茶经》中提出:“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。”文中的“精行”指行为至诚,“俭德”指有道德修养,善于约束自己。在当前人心浮躁、物欲横流的社会环境中,中国茶艺学倡导道法自然,崇静尚俭,不仅对于培养德艺双馨的人才具有现实意义,而且对构建和谐社会具有深远的意义。