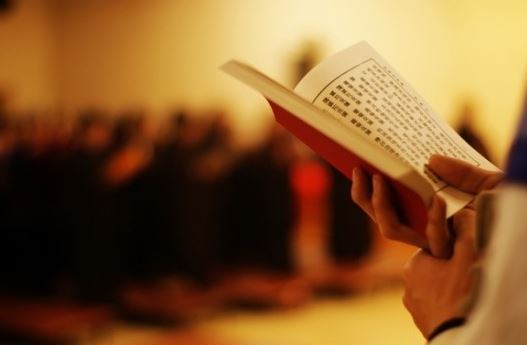

开仁法师:放下

放下

提起来的东西,

不容易放下;

放下需要勇气、气魄,

因为它与愿违。

每个人都有自心难放下的东西,

也许这不一定有错;

因为没有经历,

就没有一份铭心刻骨的体会。

有些是业缘,

所以会对某样东西执持不放;

要是不善业的线,

它会越滚越大,

越难摆脱。

放下,

是一种全新的学习;

它不是什么特别的体悟,

它只是摆脱束缚的一种感觉。

像卸下肩膀上的背包,

如此一般。

不懂得学习放下心结的人,

内心不容易获得轻安、自在。

学佛,

就是祈愿出离烦恼的家;

这个家绝非物质,

它的名字叫做执着,

而出离的方法,

只有放下两个字!

看清自己的人,

不敢任性放纵心念。

这颗心微妙异常,

当你张大双眼瞪着它时,

它会害羞的躲躲藏藏;

但是假如你想它在寂寞时出来陪伴你,

它会非常用力的把你抱紧,

让你透不过气来,

最后你则只好甘拜下风,认输!

因为你已提起并死捉不放了。

放下,

真的不容易,

但是,

不管你愿不愿意,

死亡的到来时,

都得放下。

放下什么?

放下观念(佛法称为知见)。

举个比方:

"佛印"为何八风吹不动?

"慧能"的心中为何菩提本无树?

"达磨"怎么做得到一苇过江?

"虚云"的腿功怎能耐久到让芋头萌芽?

……

答案揭晓:放下「我」的观念。

放下,

在「阿含」有百态的形容,

佛常说:智者以譬喻得解。

《杂含309经》有段妙喻:

佛告鹿纽说:

假如六根对六境生六识的当中,

我们的心生起欢喜、深乐、贪爱的话,

即称为第二住。

因为原本寂静的心,有欲望共伴而住了。

虽然人在空闲独处,但这修行者还是犹名第二住--与烦恼共住。

反则易懂,兹不赘言,但他则改名为独住或一住。

根境识纯粹只停止于"明触",即名独住,

一触即放,一念不留,

该怎么形容它呢?

船过水无痕,

鸿雁飞无迹,

就是这种「放下」的道理。

以前曾为选择"解脱道",

或"菩萨道"而脑筋打结,

如今已释怀了,

因为只要存有「我」在修行,

就什么都不是,

然则,水到渠成,因果相应,

烦恼个什么?

罗汉难遇,菩萨难逢,

想见的人反而都碰不到,

倘使能全然放下,

才恍然大悟:

原来转凡成圣的关卡,

就在放下「我」。

参吧!