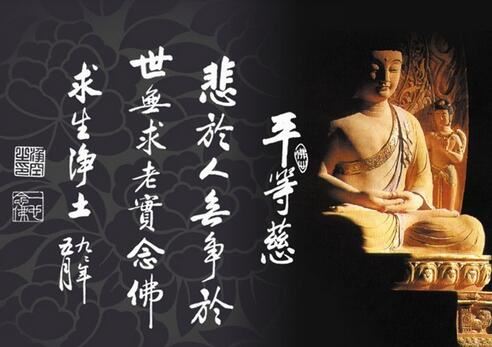

佛教名词:【禅学】-什么是禅学

禅学

佛教的禅法理论,中国佛教的重要学说。禅,全称禅那,源于梵文,意译静虑、思维修等,谓静中思虑,心绪专注一境,深入思虑佛教义理。禅那,也就是止观,止是心的安静,观是思虑某一事物。禅原是印度古代各种教派修行的普遍方法,而在佛教生活和佛教哲学中具有特殊重要的意义。禅是定的一种,而中国佛教往往把禅和定并称为禅定,含义比较广泛。

禅作为佛教的修持活动,有小乘大乘的区别,而其共同目的是通过安静身体,集中精神,排除内心的干扰和外界的诱惑,将思想专注于一定的观察对象,按照佛教的立场和义理进行思考,以根除烦恼,去恶为善,转痴为智,以得到精神解脱。

定义

禅是天竺之语。具云禅那。

中华翻为思惟修。亦名静虑。戒、定、慧之通称也。

源者是一切众生本觉真性。亦名佛性。亦名心地。

悟之名慧。修之名定。定慧通称为禅那。

此性是禅之本源。故云禅源。

语出:宗密在《禅源诸诠集都序》卷上之一。

解说

对禅的解释或种类划分,在印中佛典中还能举出许多。综合这些佛典中的主要部分的叙述,以及印度与中国禅思想的实际情况,大致可以对禅的主要含义作这样的归纳或概括:

源起

禅是从梵文的禅那这个词音翻译过来的,用今天的话来说,禅实际上是一个外来语,它的意思是思维修或静虑,属于菩萨行六度中的一度,指的是一种修行的方法。

佛陀立教,把戒、定、慧立为基本三学,是每个佛教徒必须修持根本法门。我们这里所说的禅是禅宗所传的禅;与六度中的禅定既有相同的一面,又有不同的一面。

在印度,禅定可以说是最古老的一种修行的方式,早在佛教成立之前即已盛行.佛教传入中国后,历代祖师和各个宗派,无不以禅定或禅观为其修行和立宗的根本。与禅相联的有禅观、禅定、禅心、禅意、禅味、禅法、禅风、禅机等由禅引伸出来的禅语,真是丰富多彩,韵味无穷。

禅宗兴起之后,它所提倡的禅与原来的禅观或禅定虽有其相同的一面,更有其不同的一面,对于相同的一面就不去说它,那么不同的是什么呢?

第一,禅宗的禅是一种认识。与其说它是六度中的禅定度,还不如说它是六度中的智慧度。

第二,禅宗在方法上重视学人与其师的直接对话,以启发学人的智慧。

第三,禅宗的目的第一步是开悟,认为只有悟后起修,才能事半功倍。

第四,禅宗的修行是将日常生活与人心的净化紧密结合,认为平常心是道,佛法在世间,不离世间觉,以出世的随神做入世的事业。

更多精彩: http://yfs.bbs5050.com/

更多精彩: http://yfs.bbs5050.com/