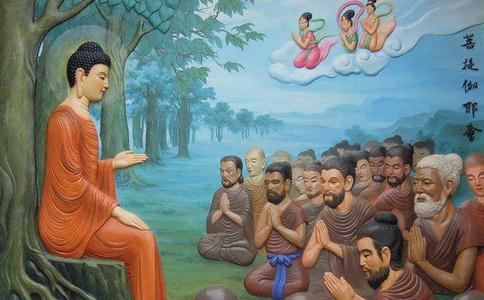

生命转世之说,如何证明?

生命转世之说,如何证明?

生命转世、无始无终的观点是一切宗教的基础,也是佛教的思想基础。若转世的观点不能成立,佛教的思想基础就会产生动摇。因此,对生命转世的问题,要从逻辑推理和现实证明生命转世的方法。

(一)生命具有先行同质因。

一切事物都是众缘合成的,事物形成的因缘是‘因’,事物本身是果。事物从本质上分两类,一类是物质,一类是精神。物质实体都是物质的基本分子集聚的物质众缘和合体,精神、意识是以极短的时间为单位的生灭连续不断的‘意识续流’,如河流、电流,前一刹那意识的同质因,后一刹那意识的同质果。刹那意识,前后相续,因果接连不断,便形成了生命意识之流。瓜种生不出豌豆,石头变不成花草,种瓜得瓜,种豆得豆。任何事物无因不生,异因也不生。人的意识,也是无因不生,非同质的异因物质也无法生出意识。意识和物质,虽然相依,却非同质。意识中生不出物质,物质中也生不出意识,因果同质性是无法改变的事实。从因果必然同质之理可以推出,人的意识的前因必然是意识而不是物质。既然人的意识的前因是同质的意识,人在母胎中形成时的第一刹那的意识的前因是从何而来呢?作为人的有形的物质肉体,其同质的物质因来自父母的精血,与肉体相连而性质完全不同的意识,不会没有同质先前因,这先前因若不是前世的最后一刹那意识,还会有什么呢?

(二)续流先前因。

意识不是物质分子集合体,而是先后相续不断的续流——意识流。既然意识是续流,不是突然生出,突然灭亡,而是一种与时间相同的无始无终的生灭连续过程,既然是前后相续的过程,怎么会没有先前之流和后续之流,只有现时之流呢?以现实的意识为例也能证明意识先后相续的道理。如识别作用和回忆都离不开先前意识,知识和经验的积累,也是先后意识连续不断的证明。意识续流的每一个阶段,都是总体意识续流的一个时段,现时生命,从生到死,这一时段也是生命自身总流转过程的一个时段,并非全过程。

(三)习性规则。

生命活动中的每一种重复的实践,会变成习性。

(四)前世回忆。

‘回忆’是指对过去经验的事件的回忆。没有经验过的事情不会有回忆。现实世界中有许多回忆起前世的儿童,有许多根据回忆认定前世住址、家庭、亲人的国内外事例,古今中外的传说记载,何止一二。即使是不承认定中回忆,也无法断然否定许多儿童凭回忆认定前世的事例。通过逻辑推理和现实事例,完全可以证明生命转世理论的正确性,能证明生命定有前世,也同样可以证明,生命定有后世。