一位年轻比丘的遭遇

有一天,他出去托钵,走到城里时,看到一群穿着很艳丽,打扮得花枝招展的女人。当他的眼睛扫视过这群女人时,被一位身材、面貌、穿着都很美丽的少女吸引住了,这位比丘顿时被色欲摄住,一直注视着那群嘻笑的女人,直到她们走远了。

从此他的意识中常常有那位少女的倩影浮现,那群艳丽美女的影像也一直在他的脑海中重现。

他日思夜暮,以致日常生活失去正常的作息,他食不知味、辗转难眠、仪容不修,一副失魂落魄的样子。他的同伴不忍心看他堕落,都关心地问:“你到底怎么了,为什么这么没精神呢?看你现在落魄邋遢成这样,和以前精进用功的样子实在判若两人,到底为什么?”经过很多人的关心探问,他才将心事说出来:“我很惭愧,因为我的眼根被色所迷,那色相一直萦绕在我的脑海中无法消除,我很痛苦,也很懊恼啊!”

比丘们觉得他很可怜,但是他们无法辅导他,于是劝他去见佛陀。但是这位年轻的比丘说他不敢见佛陀,比丘们就半强迫地带他到佛陀面前。佛陀看到他肮脏邋遢的样子,就问比丘们:“发生了什么事?”

有一位比丘回答:“佛陀啊!他被色相所迷惑,现在心中充满了苦闷。”

佛陀很慈悲地问那位年轻的比丘:“你是不是如他们所说的被色所迷,因此心生苦闷呢?”

那位比丘抬起头,注视着佛陀,佛陀鼓励他说:“你尽管说吧!”

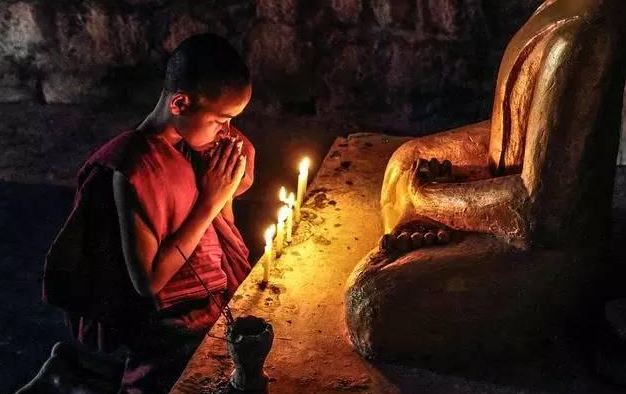

他看到佛陀的慈容,忍不住从内心发露忏悔、泪流满面。他说:“佛啊!确实是这样,我的眼根没守好、被女色吸引了,现在内心充满烦恼,觉得很不快乐。因为觉得自己很不清净,看到人就抬不起头,为何内心会有污秽的念头呢?我很忏悔,所以面对任何人、任何事都不能自在。”

佛陀慈祥地说:“只要你懂得忏悔就能恢复清净,就像你现在流下的眼泪一样,可以把邪念完全洗清。你还年轻,定力还不是很坚固,难免有凡夫之欲。以前也有修行很久,已得五通、具有禅定的人,因为短暂散心而迷失;你才出家不久,凡夫之欲短暂的现前,这不算什么。过去的就让它过去,你要赶快面对现实,整理好仪态、调整好心念,多亲近僧团的道侣,心里不要有挂碍就可以恢复以前无欲自在的日子了。”

年轻的比丘听到佛陀的教导,他想:佛陀说比他修行更久、功夫更深的人,有时也会遇到这种境界,何况他自己修行尚浅,所以就比较安心了。于是脑海中的那些形象忽然间随风飘散了,忏悔惭愧的眼泪,真的洗净了他心中的污点。烦恼扫除后,他抬头挺胸、露出和以前一样欢乐自在的笑容,他顶礼佛陀,也向同修们致谢感恩。他说:“我不再被色所迷了,我会好好顾守心念,稳住定力,希望从此可以净心向道。”

佛陀所教导的也就是“净心向道”,这是佛陀弟子中的一则公案,因为大家都是由凡夫地而入佛门,凡夫的习气谁能没有?只是有的人较少现前,有的人则长久无法排解,一直让外境困住心境。而学佛就是要学得境界现前时,能够明朗地透视它,心不被境所转,这才是真功夫。

(证严法师讲述)