话说妙庄王因为得不到良好方药,退去妙善公主额上瘢痕,心中老大不悦,他就立意要把国内医生,一齐驱逐出境,不准在兴林国内存身,以免百姓受他们的欺骗。他曾将此意与阿那罗丞相商量过,在他恨不得立刻行,还亏阿那罗多方相劝,才算定下七天的限期,如其七天之内,再没人医得好公主额上瘢痕,就实行驱逐医生。这一个消息传出朝去,把一班靠医吃饭的人,都赫得面如土色,叫苦连天,只希望苍天保佑,降个奇人治了公主的疾患,免得医人受流离之苦,可是这种希望如何会有成验呢?一天过去了又是一天,兀自没个好消息儿,再过一天依然是石沉大海,那一班医生的苦心焦思,真个是如与日俱增,转眼之间已到了第七天,只剩这短短限期,希望自然是格外少了。可是天不绝人之路,正在大家希望垂绝,妙庄王召见阿那罗丞相商议下驱逐医生的旨意之时,忽黄门官上殿奏称,朝门之外现有一位青年书生,要见我王,说是他有方法治三公主的疾患,待我王旨下。妙庄王为了此事心上异常不快,现在听说有人能治,自然

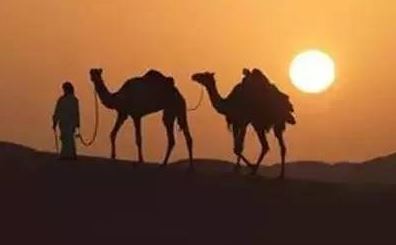

欢喜,便命宣书生上殿相见。黄门官去不多时,带来一位青年上殿,妙庄王举眼将他一看,只见生得风流儒雅,相貌端庄,态度大方,好一个青年学子!当下书生行过大礼,妙庄王赐锦墩给他坐下,开言问道:‘卿家姓什名谁?家居何处?从实详细说来。’青年躬身答道:‘草民楼那富律,在南方多宝山中居住,向来采药研医,专替人家救治疾苦。今番闻说公主额上瘢痕,医治无效,我王大发雷霆,意欲尽驱国内诸医,草民想此辈虽属庸劣无能,其实公主这种疾患确非庸俗所能治,尽行驱逐,未免有点冤枉,故特地赶来向我王陈述,路远来迟,还望我王恕罪。’妙庄王听了此话,发声冷笑道:‘好大胆的书生,我道你来此献什么灵丹妙药,却原来替那一班庸医做说客,就该治个妄上之罪。’楼那富律也微笑道:‘灵丹妙药倒是有的,我王既欲治草民之罪,草民却就不说。’妙庄王道:‘如此,你且说来,果然治得公主,无罪有功。倘然不灵,就是欺骗孤家,两罪俱发,决不宽恕。如有灵丹妙药,快快挐来!’楼那富律打个哈哈道:‘我王倒底是贵人,不知高低,这是何等之事,谈何容易?你道公主的疾患,是寻常药物所能治得么?’妙庄王听他如此三真七假的说著,心上有些发怒,厉声说道:‘不是凡药可治,难道要仙丹不成?如此,不遇真仙,依然治不得公主,看你这个小小书生,难道会有仙丹吗?’楼那富律点头说道:‘毕竟我王聪明,若说此物虽然也出在人间,多少却带些仙佛灵根,草民有虽没有,知却是知道的。’妙庄王道:‘光是知道,有什么用,寻求不到,仍旧是枉费劳心,有何益处?’楼那富律道:‘凡事只要有虔诚的真心,肉身还可以成佛,莫说这人间所有的东西,如何会寻不到。’当下阿那罗丞相躬向妙庄王道:‘老臣眼看此人却有点儿来历,他的言语也似乎可信,倒不如著他讲个明白,再作计较,或者能有效的。’妙庄王点了点头,又向楼那富律说道:‘兀那书生,你且不要三真七假的说废话,果真有什么灵药,此药产于何处?如何寻求?快快详细说与我知道,好著人去寻求。倘使果真将三公主的瘢痕除去时,我一定重加封赏,酬你的功劳,决不有负你的,你如今不必再恁般吞吞吐吐了。’楼那富律这才正颜厉色的说道:‘草民何敢戏负我王,刚才只因我王信心未坚,故不愿说。如今既蒙我王不再狐疑,自当说个明白,草民所说的东西,不是他物,却是一本莲花罢了。’妙庄王哈哈大笑道:‘此物何奇,现在御花园荷池中,宝贵青莲不下万本,要一本有何难处,值得如此大惊小怪?’楼那富律双手乱摇道:‘非也非也!那种青莲莫说万本,就是百万本也一般的不中用。草民所说的莲花,不长在池中,却生在山上,根不沾泥,盖不染尘,冒雪而开,闻声而隐,如得此花一瓣,公主的疾患不难立刻全愈。’妙庄王听了此话,那里里肯信,连连摇头道:‘这分明是你编造出来的谎话欺人,世上那有如此的莲花。’楼那富律接口道:‘有却是有,只是少有,从古到今,一共只有三朵,一朵被王母移上天宫,种入瑶池;一朵被佛祖带往西方,做了莲台;还有一朵流落人间,专待有缘的人哩!’妙庄王道:‘如此说来,此莲花终非凡人能够得到,说了半天,还是白费唇舌,毕境这流落人间的一朵,在于何处?如何才可以弄得到?你且说说看。’楼那富律道:‘说远不远,说近不近,此间东南有座须弥山,居中有座笔陡高峰,唤作雪莲峰,那流落下的一朵莲花,就生长在此峰的冰窖雪窟之中。山下有时可以望见,白云环护,香露远闻,委实是件宝物。若要求取此物,无缘之人虽吃尽千辛万苦,也得不到手,若是有缘的人,只要一念诚心,不避艰苦,迟早总会如愿。’妙庄王沉思了一回,摇头道:‘不对不对!你既然知道莲花的下落,有许多好处,难道你就不能发一愿之诚,前往求取,反来此间饶舌何为?这分明全是一片胡言乱道,还是替一众医生做说客,来到孤家面前捣鬼。如今我也不必与你分说,权且将你监下,待我派人往须弥山雪莲峰下探个明白,得了回报,若果真有此物发现,那时用上宾之礼相待;倘然没有此物的话,那么休怪我执法如山,不肯饶你的性命。’楼那富律连声称好,又道:‘既然如此,那驱逐医生出境的事,也得暂缓,待见了分晓再说。’妙庄王也答应了下来,当下便吩咐将楼那富律软禁起来,好好款待,一面便和阿那罗商量采莲的人选。阿那罗道:‘这倒是个难题,一来此去须弥山遥远,广漠高原,深林绝壑,奇险百端,非是个勇武绝伦胆识俱佳的人,如何去得?再有一层,此人还得是心腹,否则难免路上畏难躲避,造言虚报,故请我王三思。’妙庄王低头沉思,一时也想不出一个相当人物,便道:‘此事待明日早朝,召集众文武共同商议,再行定夺。’说罢,便退入宫中,阿那罗也下殿回归府第不提。次日早朝百官齐集殿上,行过了礼,分班站定,妙庄王便将以上事情向大家说了一遍,问谁可去得?当时即有值殿将军迦叶愿往,此人在武臣中好算得智勇双全,的确当得此任,妙庄王甚为喜悦,赐了三杯御酒壮行。迦叶退朝之后,回到府第,挑选了五十名勇武精壮的兵士,豫备下清水粮食,一应蓬帐,各各乘了骆驼,收拾妥当,即刻启程,一路东行,去寻须弥山头的宝物。这一队人马,在广漠中一路行去,端的是一路十分艰难,万般困难,正是

有心医瘢额 去访白莲花

欲知后事如何?须待下回分解。

更多精彩: http://yfs.bbs5050.com/

更多精彩: http://yfs.bbs5050.com/