冒失的檀腻觭

冒失的檀腻觭

从前有个人,名叫檀腻觭。家境清寒,经常食不果腹,衣不蔽寒。

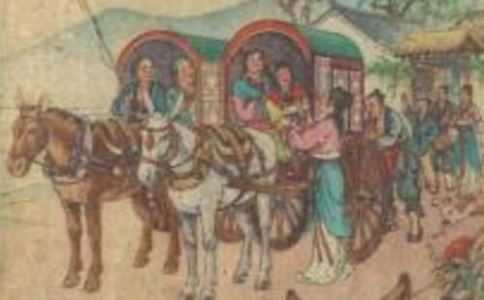

有一年秋天,他从田里收成了一些稻谷,可是因家里穷,养不起牛,无法打谷子。于是,他向邻村的熟人借了一头牛。打完谷子后,正准备把这头牛送回去。

当他把牛送到邻居的门前,看见人家正在忙着,便没有向人家打招呼,将牛系在门旁的树上就走了。

牛的主人虽看见他牵牛过来,但以为他还要用牛,所以既没有细问,也没有将牛牵回自己家去。

结果,牛不见了!

过了几天,牛主人见檀腻觭还没还牛来,就上门索讨。

檀腻觭说:「我早已把牛送还了。」两人便争吵起来。

牛主人见檀腻觭不肯还牛,气极了,拉着他去见国王评理。

两人走了一段路,遇到一个人正在追赶一匹逃逸的马。

马夫看见有人迎面过来,便大声喊:「快帮我拦住它!快帮我拦住它!」

这时,刚好路旁有块石头,檀腻觭便捡起石头扔过去,

这一扔,正巧砸在马腿上,马腿一下子断了。

原来这马是从国王的马群中逃出来的,马夫见到这景状,吓坏了,害怕国王怪罪,便抓住檀腻觭去见国王。

三人一起顺着大路前进,来到一条河前,不知道那里有渡口。

这时,他们看见一个木匠左手提着工具、右手挽着衣服,还剩一把斧头没法处理,便衔在嘴里,摸索着涉河而过。

檀腻觭问:「请问,您那儿水深吗?可以涉水过河吗?」

木匠回答:「行!」

没想到一张口,斧头就掉入水里,

木匠十分生气,揪住檀腻觭,要他一起去见国王,偿还斧头。

四人一起前进。檀腻觭这时又饿、又渴、又累,心情特别烦燥。

突然间,发现前面有一道墙,

心想:「这可是好机会,跳过墙,就可以逃之夭夭了。」

猛地挣脱几个人的手,像兔子一样窜出,一下子翻上墙头,跳了过去。

可是谁也没想到,一个老织布匠带着他的儿子正在墙的那头休息,檀腻觭翻过墙头,正好落在老织布匠身上,两脚正踏在心口部位,老织布匠一口气上不来,头一歪,死了。

织布匠的儿子见父亲被人踏死,那肯罢休,抓住檀腻觭揍了一顿。这时牛主人、马夫、木匠也都赶到,大伙扯着檀腻觭,一同向王宫走去。

走了不多远,看到路旁有棵树,树上有一只鹦鹉。

鹦鹉看见他们过来,就问:「檀腻觭,檀腻觭,你到那里去?」

檀腻觭把自己的倒霉事一五一十地叙述一遍,并且告诉鹦鹉说:「现在他们抓我去见国王。」

鹦鹉说:「听说国王很有智慧,你既然去见他,请你代为打听一件事。不知为什么,我在其它树上时,叫的声音不如在这棵树上时叫得好听。你见了国王,就请你问问他,这到底是为什么?」檀腻觭答应了。

又走了一会,看见路旁有个洞,洞口有条毒蛇。

毒蛇看见他们走来,便问:「檀腻觭啊!您要到那里去?」

檀腻觭把自己的倒霉事又一五一十地说了一遍,且告诉毒蛇:「他们要抓我去见国王。」

毒蛇说:「你到国王那儿去,请帮我打听一件事。我每天早晨刚出门出洞时,身体柔软,那儿也不疼;但到了每天晚上入洞时,身体僵硬,全身疼痛,入洞很困难。请问有智慧的国王,这到底是为什么?」檀腻觭也答应了。

就这样,檀腻觭被牛主人等几个人挟持着来到王宫。

牛主人首先上前向国王禀告说:「这个人借了我的牛,我去索讨时,他却不还我。」

国王问檀腻觭:「你为什么借牛不还?」

檀腻觭回答:「我因为太贫穷,收获的稻谷没法打,便向他借了一头牛。承他好意,把牛借给我。我打完谷就把牛送到他家,他自己也看见了。虽然没有当面交代清楚,但这头牛确实是系在他家门前了,我是空着两只手回家的。也不知道这头牛会给弄丢了。」

国王问牛主人:「他讲的经过对不对?」

牛主人说:「对。」

于是,国王对他们两人说:「你们两人都有错。檀腻觭还牛时,应该交代一声;而牛主人既然已看见,就该把牛收好。现在听我宣判--檀腻觭还牛时,口不吭声应当割舌头;牛主人见牛不管好,应当挖眼睛。」

牛主人一听慌了:「不!不!大王!那头牛我不要了,请不要割他的舌头,也不要挖我的眼睛。让我们自己和解吧!」

国王说:「你们愿意和解最好了。此案宣告审理结束。」

接着马夫上前告状:「这人太没有道理,把马腿砸断了。」

国王沉下脸来,问檀腻觭:「这是我的马,你为什么好端端地砸断它的腿呢?」

檀腻觭吓得连忙跪下,说:「牛主人抓住我来见大王时,碰巧这位马夫叫我拦住国王的马。马跑得太快了,实在拦不住,于是我捡了块石头扔过去,没想到误把马腿打断了。大王,我实在不是故意的。」

国王问马夫:「他说的是实话吗?」

马夫说:「是。」

国王脸色和缓下来说:「你们两人都有错。」并对马夫说:「谁让你喊他拦马的?该割掉你的舌头!他手掷石头砸断马腿,该砍掉他的手。」

马夫听了也慌了,连忙说:「大王,这匹马就由我赔偿吧。请不要割我的舌头,也不要砍他的手了,让我们和解吧!」国王也答应了。

再接着,木匠告状:「檀腻觭害我把斧头搞丢了。」

国王问檀腻觭:「这又是怎么回事?」

檀腻觭跪下说:「我向他打听那儿能过河,他开口回答,这时口中衔着的斧头就掉到河里了。」

国王一听原来是这么回事,便把木匠叫到面前说:「由于他问你话,才使你丢了斧头,所以我宣判割掉他的舌头。不过,东西应该是用手拿,由于你用嘴衔斧头,斧头才掉到水里。所以应该敲掉你的门牙。」

木匠一听急了:「大王!我宁愿不要斧头了,请饶了我吧!就像牛主人、马夫那样和解吧!」

于是两人也和解了。

最后,织布匠儿子上前告状:「大王,这个人生性凶暴,把我父亲踏死了。」

国王一听,是条人命,忙问檀腻觭:「你是怎么踏死他的父亲?」

檀腻觭回答:「这么多人围逼着我,拉我来见大王。我心中害怕,想要越墙逃跑,可没想到他们父子两人正在墙的那头休息。我一不小心掉在他父亲身上,把他父亲踏死了。这实在不是出于我所愿啊!」

国王这才明白又是误伤,便对织布匠的儿子说:「这件事你们都有错。为什么不找个平坦、安全的地方,而要在这墙后休息呢?好吧!你父亲反正已经死了,就罚檀腻觭做你的父亲。」

织布匠的儿子一听急了:「我可不要这个人做我的父亲。」

国王说:「那么你们也和解了吧!」 织布匠的儿子无奈,只好答应了。

就这样,檀腻觭的一身官司,全让国王解脱了。

他十分高兴,也非常感谢国王。

这时,又有两个妇女前来打官司。

她们两人带来了一个小男孩,都说这个孩子是自己的,在国王面前争吵不休。

国王也搞不清楚这个孩子到底是谁的。

他眉头一皱,计从心生,大声斥责说:「得了!得了!谁能搞得清你们的这些事。这样吧,你们一人抓住孩子的一条胳臂,谁能把孩子拉到自己身边,孩子就算谁的。」

两个妇女听国王这么一说,就扯着孩子的胳臂拉。

冒充的母亲一心想把别人的孩子据为己有,毫不考虑地扯住胳臂拼命地拉。

而真正的母亲心疼孩子,唯恐孩子受伤,抓住胳臂又想拉,又不敢使劲。

国王见到这种情形,赶忙叫他们松手,

指着那拼命地拉扯孩子的妇女说:「你是冒充的,对孩子一点也没有爱怜的感情,你难道不怕把孩子拉伤吗?你如果能老实认罪,我可以饶了你,否则一定严办!」

那妇女慌了,连忙跪下磕头,承认自己的罪行。

另一个妇女则带着自己的儿子高高兴兴地辞别国王走了。

这时,檀腻觭想起路上毒蛇和鹦鹉的嘱托,便上前跪下,说:

「大王,刚刚在路上,有一条毒蛇想请教大王,为什么它每天从洞里出来时身体柔软,动作方便灵活;回洞时却感到僵硬痛苦。」

国王说:「每天早晨从洞里出来时,没什么烦恼,心平气和,所以身体很柔软。在洞外,它遇到其他动物,常常动火,这样身体就变得僵硬,自然就僵直,行动不便了。你可以告诉它,要时常保持柔和的心境,不要动不动就生气,就不会有不舒服的感觉了。」

檀腻觭接着问:「我还遇到一只鹦鹉,它在其他树上时鸣叫声都不好听,只有在这一棵树上叫起来最婉转动人。不知道是为什么?」

国王答:「这是因为那棵树下埋有一坛金子,所以叫声好听。」

国王接着说:「你这个人冒冒失失的,犯下许多过错,但今天都原谅你。按照国法,树下这坛金子应该归国王所有。但我念你家庭贫穷,没办法生活,人还老实,所以这坛金子赏赐给你。你去把它挖出来,回家好好地过日子去吧!」檀腻觭十分感谢国王,返回家去。路上把国王的回答一一告诉毒蛇和鹦鹉。他用挖出的那坛金子,进行贸易,添置田产,从此再也不愁吃穿,过着幸福的日子。

当时的国王就是释迦牟尼佛的前身,檀腻觭即宾头卢埵阇尊者。

原公案出自《贤愚经》卷第十一

省思

「人生不如意者,十常八九」,人生在世,总有许多不如意的事,冲着自己最愚钝的弱点而来;

因为粗心,损财伤人。

因为疏懒,青丝白发虚度一生。

因为识浅,似乎没有一件事是站在自己这边。

由于不知道缘起性空,执着万有,逐物流转。

由于不明白本具佛性,攸攸忽忽,迷没本性。

甚而不识三世因果,恣意任为,终遭苦果。

檀腻觭所遭遇的逆境,不也如同我们遭遇的逆境一般?

人生真苦,其实我们不也就是冒失、迷惑的檀腻觭吗?

檀腻觭后遇国王,犹如迷失的心灵遭逢大善知识,因智慧和慈悲逢凶化吉、遇难呈祥。也由于他心内无害意,故而有善缘出现之转机。