信敬礼佛生天缘

信敬礼佛生天缘

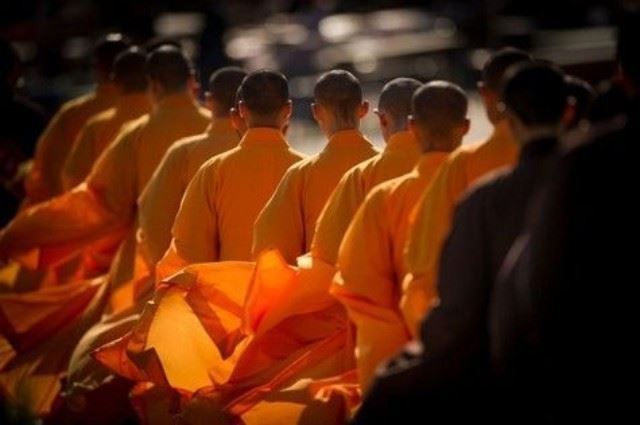

在釋迦牟尼佛的時代,中印度摩揭陀國的首都──王舍城,住著一位深信佛法、精進用功的長者,這位長者每天一定到精舍聽佛陀開示。

長者的妻子看他天天都往外跑,心裡面就產生疑惑,到底先生在做什麼?為什麼每天都出去?一出去總是在外滯留好一陣子才回來,難道是?有一天,長者的妻子終於忍不住問長者說:「你天天往外跑,都到那兒去了呢?是去做什麼呢?」長者回答說:「哦!我是到佛陀那兒去。」妻子又問:「佛陀是不是長得很美?所以吸引你天天都往那兒跑?」長者聽了,覺得又吃驚又好笑,便委婉的告訴妻子:「佛陀是一位已經證道的聖者,他的人格沒有絲毫的缺點,內心沒有任何一絲絲的煩惱,容貌非常的莊嚴殊勝;對待每一個人就如同對待自己的孩子一樣親切與慈悲,不論是貧富貴賤,佛陀都是平等的護念與觀照;他的言談充滿了智慧,能知道萬事萬物的過往今來,並且指出一條通往至高無上真理的明確之道,佛陀的優點真是說之不盡;總之,能親近佛陀的人,那真的是很大很大的福報啊!」長者的妻子聽到先生是這麼樣的讚歎佛,不期而然的也打從內心生起了歡喜與仰慕,希望能馬上見到佛陀。於是夫婦二人即刻驅車前往佛的住所。

長者夫婦到達的時候,已經有很多位王宮大臣及他們的親眷來向佛陀請法;長者夫婦覺得此時此刻實在不適宜去打斷佛陀的開示,他們站在遠處,遙遙地望著佛陀;長者妻子看見佛陀,果然如丈夫所形容的萬德莊嚴,雖然自己未能夠靠近佛陀,也能感受到佛陀的慈光正和悅的照向自己,不由得從心底生出深深地景仰與讚歎,情不自禁的朝向佛陀至誠的禮拜、至誠的頂禮。

多年以後,長者妻子壽盡命終,因著至誠禮敬佛陀、至誠禮敬聖者的功德,生到三十三天,在天上享受天福。

三十三天位於欲界的第二層天,是釋提桓因所居住之處,居住在這裡的天人天壽一千歲,天上一日一夜相當於人間一百年,由此可知,天人壽命之長。由於他們前生不斷的修善法,所以有很大的福報;思衣衣至,思食食來,一切現成。

長者的妻子住在天宮中,無憂無慮,快樂的生活著。她用天眼觀看自己的生天因緣,原來是因為自己在人世間曾經發自深心的敬佛、讚佛、至誠禮佛的功德,才有生在天宮享受天福的福報,內心更是感恩佛陀的恩澤,於是來到佛所,聽聞佛陀開示法要,當下證得初果。

一旁的比丘請示佛陀:「長者妻子是以何種因緣而生天宮?」佛陀說:「往昔他在人世間時,曾至心禮拜於佛;因著禮佛的功德,命終生到天上。」