第三篇 明心见性

第三篇 明心见性

壹 媒介

古德说:「佛说一切法,为治一切心;若无一切心,何用一切法?」三藏十二分教都在教我们若何熟悉真心与妄心,进而去对治妄心。当妄心去除,真心也归于无,真妄泯除,佛性现前,三藏十二分教、一切功德自然如瓶水倾洒,一泻千里,绵绵赓续。这就是「明心见性」,明悟自心(常住真心),彻见本性(本有觉性)。明心见性对我们的人生有什么意义呢?

贰 明心见性是找回本来的面貌

学佛是断烦恼,了死活,离苦得乐。假如能明心见性,则烦恼赓续而自断,死活不了而自了,众苦不灭而自灭,诸乐不求而自得。是以,前人不惜草鞋钱,千山万水参访名师,寻找善常识,吃尽苦头,无非为了要明心见性。香严禅师大事未明如丧考妣,慧可禅师立雪断臂,赵州八十岁犹行脚,都是为着这个─明心见性,就是我人的本来面貌。

明心见性的人,对一切境尽是乐境,一切处无非西方,一切时悉皆解脱安闲,譬如新春佳日「无边风景好,一刻值千金,随处堪行乐,何人不醉心」一样。

六祖惠能大师在听闻五祖为说《金刚经》时,言下大悟「一切万法不离自性」,称叹道:「何期自性本自清净!何期自性本不生灭!何期自性本自具足!何期自性本无动摇!何期自机能生万法!」

现代人常说要「寻根」,要认祖归宗,要划清籍贯,其实真正的「根」,是我们内在本具的佛心佛性。不往心觅,向外攀缘,只会让我们分别妄想,起惑造业,渐行渐远,无有归期。惟有明心见性才能使我们在滔滔尘凡中找回本来清净的面貌,不再流浪死活。因为明心见机能使我们:

1.超越对待:在一般人的观念里,物是物,我是我,你是你,他是他,彼此互相对立,纵有关系,也是对待的假相。这种分别、对立的观念,轻易生起无谓的冲突、抵触。惟有用清净无染的真心,透视诸法实性的平等一如,洞悉宇宙万物的整体共存,才能超越自他对待,综观宇宙生命的全貌。

2.无住生心:我们的妄心执假为真,老是想拥有越多越好,其实,「有」就是住着,「有」就是有限,一旦生起「有」的观念,比较、计较随之而来,生活也就落空了乐趣。《金刚经》说:「应无所住而生其心。」我们的真心只有在无住中才能生起。「无」,是无限,是无争,所以,体证了「无」的无限无争,可以在无边的法界中称性遨游,随遇而安,不为外境所染,怡然自得。

3.如如不动:不能彻见法性的人,碰到顺遂,便沾沾自喜;碰到艰苦,便沮丧愤懑,喜怒哀乐完全被虚妄的外境阁下,所以不能安闲。明心见性的人了知万法不离一心,所以能不惑于外相的变迁,能不受时空的限制,住于如如不动的佛性中,把握自己的立场,认清自己的价值。

参 明心见性是开辟自我的潜能

宇宙万物都有它的机能,机能好的物品持久耐用,机能不好的物品轻易耗费。只有我们的佛性亘古今而不变,历万劫而弥新。

柴陵郁禅师悟道时,说了一首诗偈:

我有明珠一颗,久被尘劳封锁,

今朝尘尽光生,照破山河万朵。

我们的心本来具有无限潜能,蕴藏无限宝藏,然则因为无明做作,追逐五欲六尘,使明镜般的清净自性不能显现应有的光明,所以明心见性就是开辟自己的潜能。

若何才能明心见性,开辟内在的潜能呢?

1.能大能小:佛性是在圣不增,在凡不减,就理体而言,我们与佛陀一样具有尊贵的佛性,至大无外;我们与众生一体,可以为众生做牛做马,就义奉献,至小无内。我们不一定生而万能,只要我们「肯能」,自能形成一股动力,将内在的佛性开辟出来。

2.能苦能乐:我们的佛性遍一切时,尽一切处。所以通晓佛性的人不回避人世的苦乐,而视苦乐为锻炼自己意志的试金石。古德曾说:

刀山剑树为宝座,龙潭虎穴作禅床。

道人活计原为此,劫火烧来也不忙。

只要我们能开启佛性,自能处苦不以为苦,处乐不以为乐,难行能行,难忍能忍,即使劫火光降,也不能动摇我们的悲心愿力。

3.能前能后:佛性横遍十方,竖穷三际,前面的世界固然残暴风光,后面的世界也一样辽阔深远;义无反顾固然可以引导群伦,谦冲自牧更可以熟悉自己;触类旁通固然可以进步神速,踏扎实实更可以站稳办法;锋利辩才固然可以慑人以威,忍苦耐劳更可以服人以德。佛性之前,众生是平等的,既没有阶级之分,更没有长幼之别,只有迷悟之差而已。我们必须看清前后两个世界,懂得进退之道,才能拥有自己全部的佛性。

肆 明心见性是创造清净的慧命

一般人说到人生的寿命,老是想到色身的死活。其实,色身的死活有如更衣服,搬新家,只是改变形态而已,心识仍然一向的延续下去。明心见性就是要除去覆盖在心识外的杂质,自利利他,创造无限深广的慧命。

明心见性是:

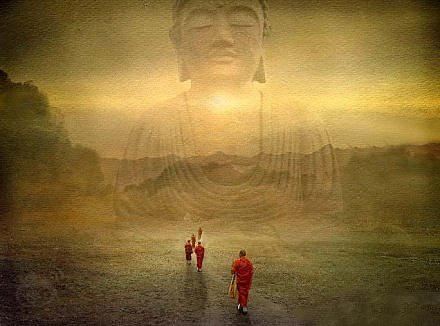

1.广度无边众生:我们的佛性大而无外,小而无内,生佛平等,凡圣一如。是以心外无佛,亦无众生。所谓「自性自度」,我们能够度化心中一分无明众生,就能拓展一分佛性,增长一分慧命。

2.荷担如来家业:众生本来具有如来德性,所以明心见性是直下承担自己的家业,不再作「怀珠的乞丐」、「长者的穷子」,将本来属于自己的家业发扬起来。

3.扶植清净国土:《华严经》卷五十云:「若有欲知佛境界,当净其意如虚空。」当我们的心与虚空一样清白时,就能与三世诸佛响应,从而扶植净土,与众生分享佛性的光明。