印良法师:浅议佛学“十二缘起”之触支

浅议佛学十二缘起之触支

触,所谓【缘六处有触】之触,在十二缘起说中,虽说触只缘六处,但事实上,触即是根、境、识三者之接触。故在一般的认识说,于前所述【缘根境生识】之后说【三事(者)和合触】,遂将触作为根、境、识三者之和合接触了。这样的解释是有关触的正确说明。

触系指在感觉、知觉之认识作用之过程中,根(感觉知觉器官或能力)与境(对象)以及识体三者之接触,或接触之状态而言。由这一点亦可知,十二缘起的识、名色、六处、触之关系,与普通认识说的根、境、识、触之关系相同。又缘起说之中,也有依此认识说,而由根境识为始,其后则与十二缘起相同,依序为触、受、爱、取、有、生、老死之缘起说。由此出发不难发现,十二缘起之识、名色、六处,也是说明根、境、识三者的关系。

触支是入支圆满完成至将生起受支之间的人生缘起。

触支缘起是外境、根和意识三者和合而成的辩别处境支,此三者不合和将成不了触支缘起。对成熟触支而言,这三者缺一不可,比如,我们要造一个金瓶子,必须具备三个条件金子、技术和工具才可以一样,要成熟触支必须具备这三个的条件。

触支分为眼触、耳触、鼻触、舌触、无明触和非明非无明触。其无明触与十二缘起支的无明是各体和分支的关系。触支是入支增长成的名色缘起,但还未融入到感受支之间的人生缘起。故此,他们既有前后,也有因果关联。

所谓的触支:外境、意识、器官三者虽已成熟,但还未感受到外境影响之间的过程。当能受到外境影响时,就已不是触支,而转变为受支了。一个女士面对着自己的母亲时,是女儿;在老师面前,是学生;但对着自己的孩子,就成了母亲,而非学生或女儿。这种差别就如同平平常常一杯水一样,有喝的有供的。

触:三和合是触。因为有了六根,它就能够感受和触对六尘境界。

触是十二因缘中十分重要的一支,能触是根,所触是境。环境的好坏,就会联系到我们根的感受。所以古人说:【近朱者赤,近墨者黑】。孟母择邻的故事大家不陌生吧?用佛学去理解这段公案,孟母的行为充分表明了客观的环境,对我们人的主观意识有着多么大的影响和作用。

我们经常能够亲近高贤或者大善知识,时时受到释理嘉言的加持,开始熏染,那一定是天天向上,步步前进。进一步,如果因缘成熟,经常能在名山古刹清净道场安心居住,时时刻刻常受佛教的薰陶,即能:名山久住道心生。清净佛地,因缘殊胜。对于所触的环境【遗教经】说:当制五根,勿令放逸于五欲,譬如放牛之人,执杖视之,不令纵逸,犯人苗稼。若纵五根,非唯五欲,将无涯畔,不可制也。又如恶马,不加控制,将牵人坠于坑阱。能够把住这个触的大关,是一件重要的大事。

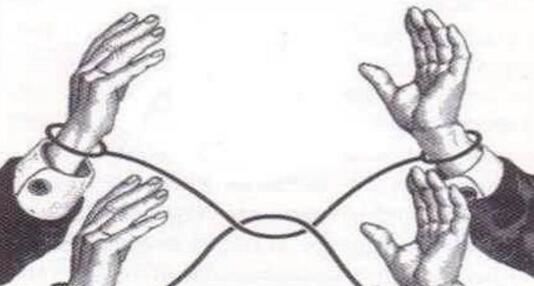

在十二缘起图里,触,是用男女交媾来表示。由于上一支六处的条件完备了,此时,以至于长大成人后,在感观、外界事物、心识三者相遇时,便会产生作用和反应。我们透过视觉,听觉等与外境接触,便有了苦、乐及中性的直觉。这便是图要说给我们听的话,也点明了触支的法则。

触,存在,有知觉触与无知觉触之分。有知觉触,是能够感觉到的触。无知觉触,多半源于天生慧根所触。亦可以:有名意法之触和无名意法之触。总说是感知出的触支。

稍有些复杂,我们慢慢细说剖析。

就中华三教文化而言,佛学有它特殊的文化属性。读了经典之后要去悟去观想,这就有了天性慧根之说,慧根深厚者开悟的就早些、快些。反之则会慢了许多,甚至要用一生去悟,这也就是佛学难以成显学,越学越有兴趣,越感到取之不尽用之不竭的道理,这个话题在前面我也有涉略。

我们已经知道了,根、尘、识和合的心理作用成为触。这是一个心理作用成为了我们的心所。不是汉语言文字两个东西接触之意。是要说明,胎儿从母体中出来后,六根就接触到的外境。胎儿一出世,第一个接触外境的是身触,而第一个受是苦受。同样的,眼、耳、鼻、舌、意与外境接触时,也产生眼触,耳触、鼻触、舌触和意触。由识至受皆由过去业力引起,不自在故是苦果。也就是讲,胎儿落地后眼睛看到的,鼻子闻到的,耳朵听到的,舌头感觉到的,潜意识领悟到的,在身体触到的引领下,所先知先觉的都是触的全部过程。

所以,我说触是十二因缘中十分重要的一支,就是这个道理。触,在我们由生到死的过程中,有着承上启下的作用,感知了触就可以进一步感知了佛学的因果观。

触,这个问题很关键。当我们在感受境界时,就会心生颠倒、执著,遇到乐境现前就会生贪;逆境现前就会生嗔。如果我们在触缘受时,能做到不住色生心,不住声香味触法生心,应无所住而生其心。能够把眼见、耳闻、鼻嗅、舌尝、身触、意了,做到如象弥勒佛在【瑜伽师地论】上讲的:菩萨于定位,观影唯是心。义相既灭除,审观唯自想。如是住内心,知所取非有,次能取亦无,后触无所得。慧能六祖也说过:若即说心,心原是妄,知心如幻,即无著也。七佛破空偈里拘留孙佛也说到:见身不实是佛见,了心如幻是佛了,了知身心本性空,斯人与佛何殊别。见身不实就破外境执,了心如幻就破能取执,了知身心本性空就是知能取所取都空。在根尘接触时,能远离我法执著,不生颠倒,当下就能解脱。

佛慧生就缘于觉之悟生,有觉是悟法之前提,但想一个没有触法、六根不全之人,难成觉悟,故悟解佛慧,先要有正念的感觉,正知的知觉,才能有正道的心觉,有了这正道的心觉,才能有悟之缘起,这也便是十二因缘触支之重了。

这才是佛法真谛,慢慢领悟就会明白。

根者境者识之者

有形无形触法生

无明非明非无明

空与不空妙觉通